令和6年度 慕光会事業 『総合的な探究の時間』 授業支援 ~報告~

令和6年度の慕光会事業として、在校生(2学年)が地域社会と関わりながら自身の在り方、生き方を考察するため、地元企業と一緒に課題を抽出し、課題解決方法などを探究するに当たり、地元協力事業所に学習の趣旨を紹介し、在校生(2学年)が本学習に取り組む環境づくりの支援を行いました。

この度、この学習が終了し在校生(2学年)による「成果発表会」が行われましたので、本学習の流れなどをお知らせいたします。

母校における『総合的な探究の時間』とは

母校では「変化し続ける社会の中で、県央地域の未来を担うことのできる人材を育成すること」を目的として「地域探究」「社会探究」に取り組んでいる。

1.2学年社会探究における実践学習の実施要項 ~一部抜粋~

(1)目的

① 地域企業でのフィールドスタディ(企業訪問、企画実践)等を実施し、地域企業について深く研究し、地域の現状や課題について関心を高める。

② 多種多様な職業について研究し、働くことへの関心を高め、「働くことの意義」「人生設計」「考え方」「自分の将来の生き方・在り方」を探究する。

③ 異年齢の人々との交流を通じて、進路探究の行動力を身につける。

(2)対象(令和5年度入学生233名(各探究テーマに応じて分けた56班で活動)

【各テーマ】( )内は協力事業所の一例

伝統文化(凧屋)、異文化交流・語学(外国語教室)、旅行観光(交通関係会社)、美容(美容室)、まちづくり(道の駅)、地域貢献(寺院)、音楽(楽器店)、IT・AI・ロボット・ものづくり・人工知能・ファッション・デザイン・環境・スポーツ(企業)、人権(弁護士事務所)、医療(市役所健康づくり課)、福祉(福祉事業に取り組む交通関係会社)、食(宿泊施設)、健康(環境系事業所)、防災(市役所行政課)、交通(市役所環境課)、お金(市内銀行)

2.生徒の活動実績

| 月日 | 生徒の活動内容 | 備考 |

2024.7.17(水) |

※協力事業所及び行政組織数:31

|

|

|

||

8月(主に夏休み中)2日(火)・6日(火)・20日(火)・22日(木)・24日(土)・31日(土) |

探究フィールドスタディの実施 生徒が地元協力事業所等を訪問し、体験・取材活動等を行い、魅力を考えたり課題等を抽出しながら、事業所等と共に魅力の発信や、課題の決策を考え、学習の成果としてまとめた。 |

|

|

||

| 〜成果発表会に向けて、班内での随時事業所等と連絡調整しながら考察を行った。〜 | ||

2025.2.5(水)2.12(水) |

成果発表会・代表班選考会 56の班員が、設定したテーマをもとに探究した成果を発表した。 |

【参加者】 2学年生徒・保護者・地元協力事業者・協力行政組織・同窓会 |

|

||

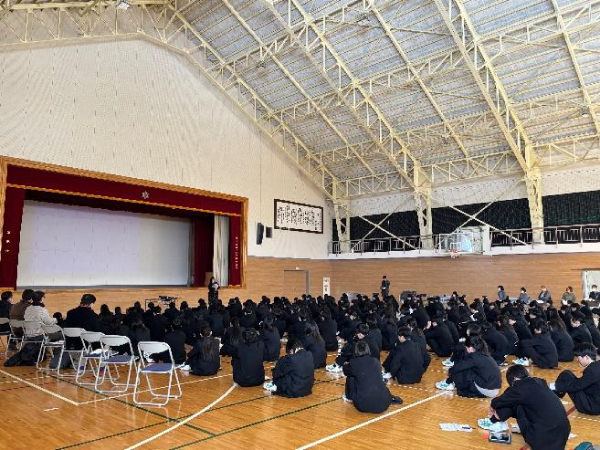

2025.2.19(水) |

最終成果発表全体会 成果発表会56班の中から選考し、最終成果発表全体会で12班が発表を行った。 |

【参加者】 2学年生徒・地元協力・事業者・同窓会 |

|

||

【最終成果発表班と探究標題】

| テーマ | 探究標題 | 協力事業所 |

| 伝統文化 | 三条市の魅力不足を補うためには | 三条市商工課 |

| 伝統文化 | 伝統工芸品の継承を続けるために | 三条鍛冶道場 |

| まちづくり | 幅広い世代の人達で賑わう街にするには何が必要か | 道の駅 |

| まちづくり | 地方の過疎化をこれ以上進行させないために人を集めるにはどうしたらいいか | 宿泊施設 |

| 音楽 | 人々の交流に音楽を取り入れ、人生をより豊かにできないだろうか? | 楽器店 |

| 人権 | LGBTQ+に対する意識を変えるためにはどうしたら良いか | 弁護士事務所 |

| 食 | 食料自給率を上げるためにできることは何か | 宿泊施設 |

| 健康 | 健康寿命を延ばすためには何が必要か | 環境系事業所 |

| 防災 | 災害を自分ごととして捉えるにはどうすれば良いだろう | 三条市行政課 |

| 交通 | 『のるーとさんじょう』の利用者を増やすためにはどのような周知方法が必要なのだろうか | 三条市環境課 |

| 環境 | 再生可能社会の実現に向けて | 機械・金属加工業 |

| 環境 | 地元の自然を利用して人を呼び込むにはどうしたら良いか | 造園業 |

地元協力事業所様の感想(一部)

地元協力事業所様の感想(一部)

- 課題に向かい探究していく姿が頼もしかった。

- 最初はどうなるか心配した面もあったが、立派な発表を聞くことができてとても感動した。

- これから先も探究心を持ち続けてほしい。